集成电路芯片切割机演示

切割的暴力美学:当芯片制造成为一场精密杀戮

切割的暴力美学:当芯片制造成为一场精密杀戮

在无尘车间的冷光下,一台价值数百万美元的集成电路芯片切割机正在执行它的日常任务。钻石刀片以每分钟四万转的速度旋转,发出几乎不可闻的高频嗡鸣。一张布满数百个集成电路的晶圆被机械臂精准送入,顷刻间被分割成无数独立芯片。这看似平静的过程,实则是一场精心策划的”大屠杀”——只不过受害者是硅晶体,刽子手是人类工程师,而这场杀戮的目的,是为了创造。

芯片切割机将暴力与精确的矛盾统一发挥到了极致。它的刀片锋利程度足以轻易划开最坚硬的物质,却又能在切割时保持±5微米的精度——相当于人类头发直径的二十分之一。这种暴力不是野蛮的宣泄,而是经过精确计算的解构行为。每一次切割都是对完整晶圆的破坏,却又是对更高层次秩序的构建。就像雕塑家凿去多余的大理石,芯片切割机通过破坏来实现创造,这种悖论构成了现代制造业最迷人的哲学命题。

在切割机的内部,上演着一场微观世界的物质剧变。钻石刀片接触硅晶圆的瞬间,会产生高达1000℃的局部高温,足以使硅晶体结构发生相变。冷却系统必须在毫秒级别作出反应,防止热损伤影响芯片性能。切割过程中产生的硅粉尘被真空系统迅速吸走,每立方英尺空气中粒径大于0.1微米的颗粒不得超过十个。这种对物质状态极致的控制能力,展现了人类如何将自然界的粗暴力量驯服为可操控的工业流程。

芯片切割机的暴力美学还体现在它对时间维度的征服上。一台先进切割机每小时能处理超过五十片300毫米直径的晶圆,每片晶圆包含上千个芯片。这意味着它每分钟就能”杀戮”数百个集成电路,这种高效率的破坏力是史无前例的。然而正是这种高效,使得我们口袋里的智能手机得以诞生——每部手机都包含着数十个经过这样”杀戮”而重生的芯片。现代文明的基石,竟建立在对硅晶圆的无情切割之上。

芯片切割机的演示过程如同一场精心编排的工业芭蕾。机械臂的每一个动作都经过上千次模拟优化,确保以最短路径完成晶圆的传送与定位。视觉系统在毫秒间完成模式识别,自动调整切割参数以适应每片晶圆的微观差异。冷却液以精确的流量和压力喷射,既保证降温效果又不会干扰切割精度。这种将多重物理过程协调至和谐境界的能力,不亚于任何艺术形式的美学成就。

在这场精密杀戮的背后,是人类对完美的不懈追求。一片300毫米晶圆的价值可能高达数万美元,任何切割失误都会造成重大损失。因此切割机的振动必须控制在纳米级别,温度波动不超过±0.1℃,空气洁净度堪比外科手术室。这种对细节的极致把控,使得芯片切割不再是简单的机械加工,而升华为一种追求完美的精神仪式。每一次完美切割,都是对人类工程能力边界的一次拓展。

当我们凝视芯片切割机的工作过程,看到的不仅是冷冰冰的工业设备,更是一部浓缩的文明进化史。从石器时代人类第一次用燧石切割工具,到今天用钻石刀片分割集成电路,切割这一行为始终伴随着我们的技术跃迁。芯片切割机的暴力美学提醒我们:创造往往需要先解构,新生常常源于破坏。在这个由硅基芯片驱动的数字时代,或许我们都需要重新思考破坏与创造之间那种微妙而深刻的辩证关系。

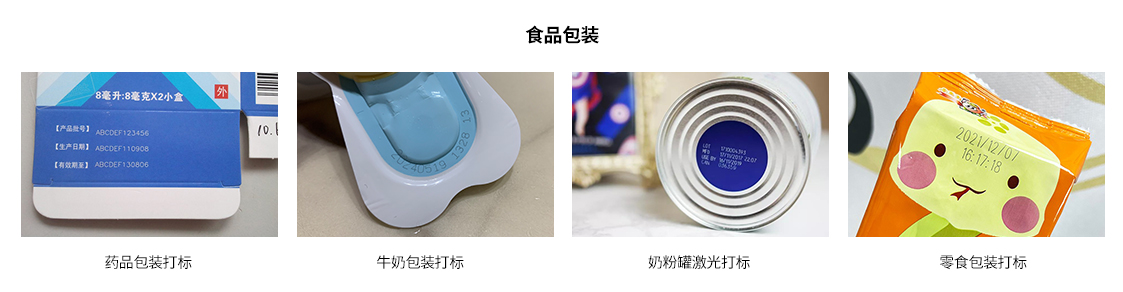

点击右侧按钮,了解更多激光打标机报价方案。

相关推荐

大型全自动切割设备

大型全自动切割设备

切割之魅:当机器成为艺术家的时代

在工业文明的宏大叙事中,切割这一行为长久以来被定义为纯粹的物理分离过程——金属与金属的告别,材料与材料的决裂。然而,当编号250425689的大型全自动切割设备启动时,这种刻板认知被彻底颠覆。这台重达数十吨的钢铁巨兽,不再是简单执行人类指令的机械奴隶,而是一位拥有惊人精确度与创造潜能的”金属诗人”。它的存在重新定义了切割的本质:不再是破坏性的分离,而是一种精确到微米的材料重组艺术。

大型全自动切割设备的精密程度达到了令人叹为观止的境界。传统切割中难以避免的材料损耗与边缘毛刺,在这台设备面前成为了历史名词。通过高能激光束或等离子弧的精妙控制,它能在厚度超过100mm的钢板上实现切割宽度不足0.1mm的切口,精度堪比人类最优秀外科医生的手术刀。更令人惊叹的是其自适应系统——通过实时监测材料温度、厚度变化甚至内部应力分布,设备能够自动调整切割参数,确保每一寸切口都完美无瑕。这种精确性不仅提升了工业产品的品质,更在无形中改变了制造业的美学标准:当误差被压缩至微观领域,工业制品开始呈现出近乎艺术品的完美特质。

自动化技术赋予了这台设备超越人类极限的”感知-决策”能力。搭载的多光谱传感器阵列使其能够”看见”人眼无法识别的材料缺陷,而内置的AI算法则能在一毫秒内计算出最优切割路径。在某个汽车工厂的实际案例中,这台设备成功识别出一块高级合金钢板内部的微观裂纹,并自动调整切割方案避开缺陷区域,挽救了价值数十万元的材料。这种能力已远超出传统工具的范畴,更像是某种工业直觉——机器开始具备对材料特性的深刻”理解”与”尊重”。当操作员输入设计图纸后,设备会自主进行工艺可行性分析,甚至提出优化建议,实现了从被动执行到主动协作的质变。

这台编号250425689的切割设备正在重塑现代制造业的权力结构。传统车间里,老师傅凭借经验判断切割参数的场景逐渐消失,取而代之的是算法驱动的精确控制。但这并非人类技能的贬值,而是价值创造的升维——工程师们不再纠结于操作细节,而是将精力投入到更富创造性的工艺设计与流程优化中。在航空航天领域,这台设备实现了复杂曲面零件的整体切割,将原本需要焊接组装的数十个部件整合为单一构件,既减轻了重量又提高了结构强度。这种生产方式不仅颠覆了传统制造逻辑,更催生出前所未有的产品形态,印证了工具革新对创造力的解放效应。

站在工业4.0的门槛回望,这台大型全自动切割设备象征着人机关系的深刻变革。它既不是卓别林《摩登时代》中异化劳动者的冰冷机械,也不是反乌托邦作品中取代人类的智能威胁,而是一种新型的创造性伙伴。当它的切割头在三维空间划出优雅轨迹时,我们看到的不仅是火花四溅的物理过程,更是人类智慧与机械精确的完美共舞。在这个意义上,编号250425689不再是一串冰冷的数字,而是一曲工业文明的赞美诗——它提醒我们,最先进的工具从来不是目的本身,而是扩展人类可能性的桥梁。当机器开始展现”艺术性”时,人类的创造力反而获得了更大的翱翔空间。

点击右侧按钮,了解更多激光打标机报价方案。

半导体切片机

半导体切片机

切割文明:半导体切片机与人类微观操控的极限

在深圳一家无尘工厂的玻璃窗外,我目睹了一台半导体切片机正在处理硅晶圆。随着金刚石刀片以每分钟三万转的速度划过,原本笨重的硅锭被分解成厚度不足人类头发直径的薄片。这一幕让我震撼——人类对物质世界的操控竟已达到如此精微的尺度。半导体切片机不仅是现代工业中的一个普通设备,更是人类文明试图突破物理极限的象征性存在。从石器时代的粗粝敲打到今天纳米级别的精确切割,我们不断重新定义着对物质世界的掌控能力,而半导体切片机正是这一漫长征程中的最新里程碑。

回溯人类工具发展史,切割技术的演进恰如一部浓缩的文明进步史。原始人用燧石相互敲击获得锐利边缘,古埃及人用铜锯切割石灰岩建造金字塔,工业革命时期蒸汽动力带动的钢锯改变了生产模式。然而,所有这些技术都停留在宏观世界。直到二十世纪中叶,随着晶体管发明和集成电路出现,人类才真正开始探索微观领域的物质操控。第一代半导体切片机出现在1950年代,当时的切割精度仅能达到毫米级别,良品率低下。而今天,最先进的切片机已经能够将300毫米直径的硅锭切割成厚度仅50微米的晶圆,且表面粗糙度控制在纳米级别。这种技术进步不是线性的,而是呈指数级飞跃——正如摩尔定律所预测的那样。半导体切片机的发展轨迹,折射出人类对物质世界认识与改造能力的革命性提升。

半导体切片机的技术奥秘在于它完美融合了多学科前沿成果。从材料科学角度看,金刚石刀片的纳米级晶粒排列体现了对碳原子结构的精确控制;从流体力学角度,切割过程中使用的冷却剂在微观缝隙中的流动规律已被完全掌握;从振动分析角度,设备能够主动抵消高速旋转产生的微小震动,其精度甚至超过了地震监测仪器的敏感度。日本东京大学的一项研究表明,现代切片机的动态稳定性控制技术部分借鉴了航天器姿态调整算法。这种跨学科的技术融合创造了一个奇迹:在切割瞬间,刀片与硅晶体的接触压力被控制在正负0.1牛顿之间,相当于一片花瓣落在手掌上的重量。如此极致的控制能力,使得半导体切片已不再是简单的物理分割,而近乎一种分子级别的”外科手术”。

半导体切片机的意义远超出其工业应用范畴,它实际上重塑了人类文明的物质基础。每一部智能手机中都有超过100亿个晶体管,每个晶体管都诞生于被精确切割的硅晶圆。2023年全球半导体市场规模已达5740亿美元,而这一切都始于切片机对硅材料的精密加工。但更深层的影响在于,半导体技术彻底改变了人类获取、处理和传输信息的方式。中世纪大教堂需要数百年建成的知识传播体系,今天被一块指甲大小的芯片所取代。这种变革如此彻底,以至于法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒将半导体技术称为”人类记忆的外延器官”。当我们使用智能手机瞬间获取全球信息时,实际上是在享受无数台半导体切片机创造的微观精确世界带来的宏观便利。

站在人类世的角度审视,半导体切片机也提出了深刻的哲学命题:我们对物质世界的操控是否存在不可逾越的极限?目前,硅基半导体正在逼近物理极限,量子隧穿效应使得更小尺寸的晶体管面临漏电难题。这引发了一个根本性问题:当人类对物质的切割和操控接近原子尺度时,是否将遭遇海森堡测不准原理所设定的自然屏障?美国物理学家理查德·费曼在1959年提出的”底层空间很大”(There’s Plenty of Room at the Bottom)正在面临实践检验。与此同时,半导体产业的资源消耗也令人忧虑——制造一块8英寸硅晶圆需要消耗约8吨原材料和2800度电力。当我们在微观层面追求极致精确时,宏观层面的可持续性发展如何保障?这种悖论提示我们,技术进步必须与生态伦理取得平衡。

半导体切片机的故事远未结束。随着碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料的兴起,切割技术面临新的挑战。在复旦大学最近的一项实验中,激光辅助切割技术展现了处理这些超硬材料的潜力。这暗示着,人类对物质世界的探索将不断向更微小尺度推进。半导体切片机所代表的不仅是工业设备,更是人类智慧与自然法则对话的媒介。从燧石到金刚石刀片,从肉眼可见的裂痕到原子级别的平滑切面,这条追求精确的道路,最终通向的是人类对物质本质更深层的理解与控制。在这个意义上,每一台嗡嗡运转的半导体切片机,都是人类向微观宇宙进发的星际飞船,载着我们探索物质世界最后的边疆。

点击右侧按钮,了解更多激光打标机报价方案。

多线切割机

多线切割机

切割的隐喻:多线切割机与当代人的精神困境

在工业文明的轰鸣中,多线切割机以其冷峻的精确性,成为现代制造业不可或缺的工具。它能够同时进行多条切割线作业,高效精准地分割各种硬质材料,象征着人类对物质世界的完美掌控。然而,当我们凝视这台机器高速运转的刀片,或许能看到一个令人不安的隐喻——当代人的精神世界正如同被多线切割机处理的材料,被各种力量同时拉扯、分割,最终支离破碎。

当代生活的典型特征就是多任务处理成为常态,这恰似多线切割机的工作原理。清晨醒来,人们一边刷牙一边查看邮件;通勤路上,耳机里播放着知识付费课程同时手指滑动社交软件;工作会议中,表面上专注聆听实则处理着手机上的私人消息。这种”多线程”生存状态被错误地等同于高效率,实则让我们付出了沉重的认知代价。神经科学研究表明,人脑并不适合真正的多任务处理,所谓的”同时进行”不过是注意力的快速切换,每次切换都会产生认知损耗,降低工作质量,增加错误率,最终导致精神能量的枯竭。就像多线切割机需要定期维护刀片,持续的超负荷运转只会让我们的心智之刃变钝。

更为深层的精神危机在于,这种多线切割式的生活导致了自我认同的碎片化。社交媒体上,我们在不同平台展示人格的不同切面;职场中,根据场合需要切换不同的行为模式;家庭里,又扮演着与外界截然不同的角色。法国哲学家福柯所描述的”分裂的自我”在数字时代达到了极致,我们不再拥有一个完整、连贯的自我认知,而是成为各种社会期待和算法推送拼凑起来的马赛克。如同被多线切割机处理后的材料,原本的整体性不复存在,留下的只有符合各种外部规格的碎片。这种自我异化状态让人陷入持续的身份焦虑中——当所有切面都无法代表完整的”我”,那个真实的自我究竟身在何处?

多线切割机的另一重隐喻,是资本逻辑对现代人注意力的无情收割。在注意力经济时代,我们的时间与专注力成为各大平台竞相争夺的资源。短视频应用设计出令人上瘾的内容切换机制,新闻网站用耸动的标题吸引点击,电商平台通过个性化推荐诱发消费欲望——这些都在模仿多线切割机的高效分割原理,将人的连续性体验切分为离散的刺激-反应单元。德国哲学家韩炳哲在《注意力拯救宣言》中指出,这种碎片化的注意力模式损害了人类深度思考与持久关注的能力。当我们习惯了在十几秒内获取快感,就很难再投入需要长时间专注的阅读、思考或真实的人际互动。资本的力量如同无形的刀片,将我们的意识切割成适合商业变现的形状。

面对这种多线切割式的生活暴力,重建精神的整体性成为当代人迫切的生存课题。首先需要认识到,”慢”不是低效,而是对生命节奏的尊重。意大利慢食运动的理念可以扩展到更广领域——慢阅读、慢思考、慢生活,有意识地抵制即时满足的诱惑,培养延迟满足的能力。其次,数字戒断与单任务专注训练能够修复被碎片化的注意力。每天设定”无屏幕时间”,专注于单一活动直至完成,这种看似简单的实践能逐步修复被割裂的认知功能。最重要的是,我们需要在多元角色中保持核心自我的连续性,如同中国哲学中的”一以贯之”,在不同生活场景中保持某种根本的一致性,而非任由外部力量将自我切割成互不相干的碎片。

多线切割机是工业文明的杰作,但当其运作逻辑渗透到人类的精神领域,便成为异化的工具。我们或许无法完全逃离这个要求我们同时扮演多种角色、处理多重任务的时代,但可以通过自觉的实践抵抗彻底的碎片化。保留一片不被切割的内在空间,在那里,我们仍能体验思维的连贯性、情感的完整性与存在的统一性。毕竟,人之为人的尊严,不在于能够像机器一样高效分割自己,而在于即便在各种分割力量的作用下,仍能守护心灵的完整与自由。

点击右侧按钮,了解更多激光打标机报价方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,博特激光不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,博特激光科技收到您的反馈后将及时答复和处理。