微流控芯片激光焊接精度提升方法

来源:博特精密发布时间:2025-10-28 10:15:00

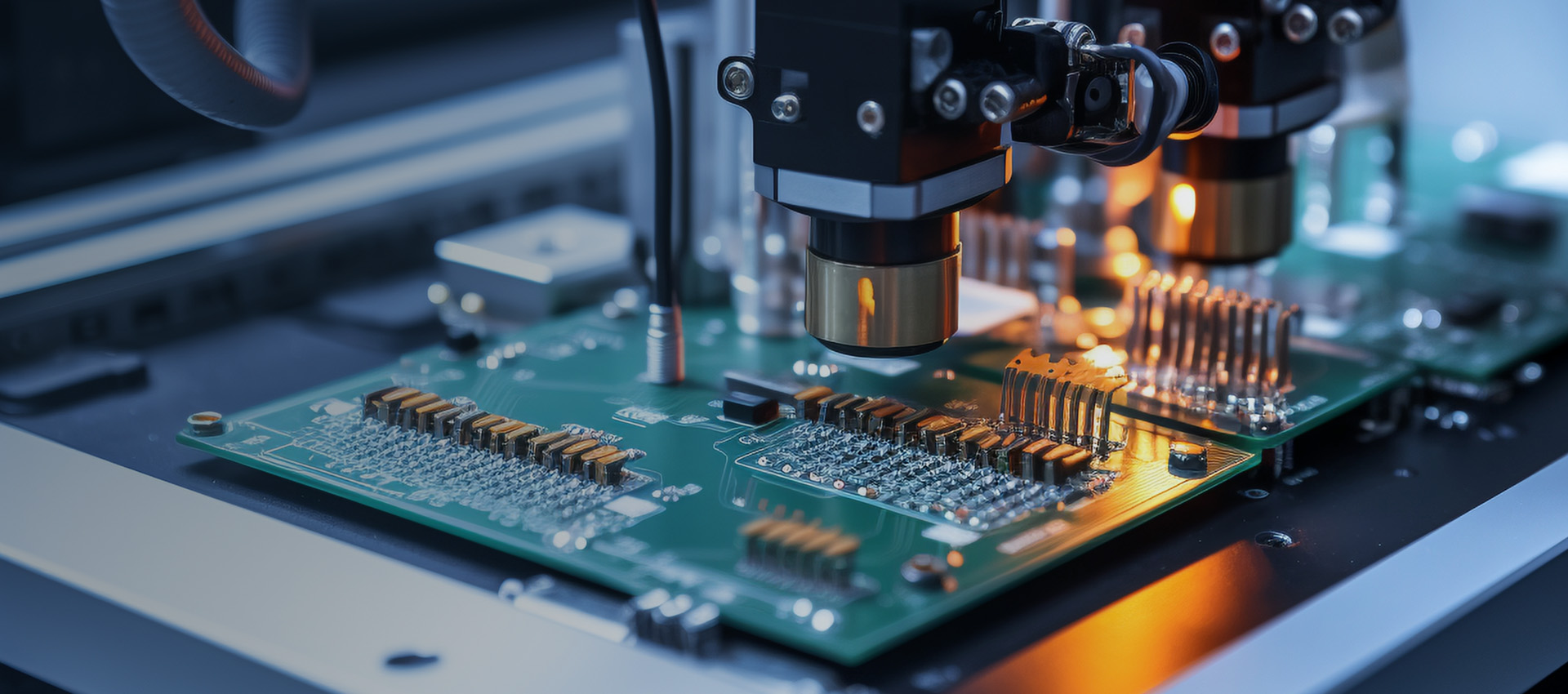

微流控芯片被誉为“芯片实验室”,其内部通道和腔室的尺寸通常为微米级,对封装技术提出了极高的要求。激光焊接作为一种非接触、高能量密度的先进封装技术,在微流控芯片制造中展现出巨大潜力。

然而,要实现高气密性、无泄漏、低形变且不影响内部微结构的完美封装,对焊接精度的控制至关重要。提升其精度需从热管理、过程控制、材料适配及系统集成等多个维度协同优化。

一、精准热管理:从“粗放加热”到“精细手术”

热影响区过大和热应力是导致芯片变形、通道堵塞或性能劣化的首要元凶。提高精度首先在于实现精准的热管理。

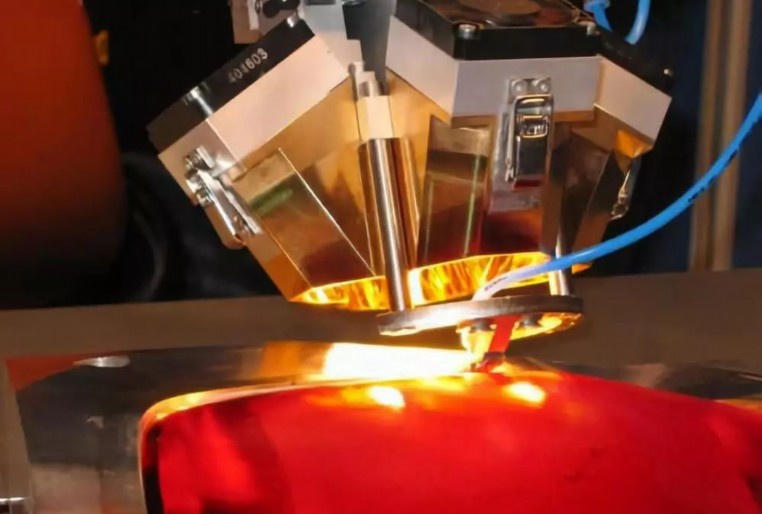

1.光束整形与模式控制:采用短脉冲(如纳秒、皮秒)或超短脉冲(飞秒)激光器,可以极大减少热输入。同时,使用高品质的TEM00模激光,并通过光束整形技术(如使用平顶光镜),将高斯分布的光斑转化为能量分布均匀的“平顶光斑”。这能避免中心能量过高烧蚀材料,边缘能量不足焊接不牢的问题,实现焊缝宽度一致、热影响区极小的精准焊接。

2.扫描策略与路径优化:利用振镜系统实现高速、精确的点焊或扫描焊。通过优化扫描路径,例如采用间隔跳焊而非连续扫描,给材料足够的冷却时间,防止热量累积。对于复杂形状的焊缝,可进行路径分段编程,确保每个段落的能量输入最优,避免拐角处因激光滞留而过度烧蚀。

二、精密运动与定位控制:确保“指哪打哪”

激光焊接的精度建立在精准的定位基础上。

1.视觉辅助对位系统:在焊接前,集成高分辨率的CCD视觉系统,通过图案识别技术自动识别芯片上下片的对位标记。系统能够自动补偿因装夹或加工公差带来的位置偏差,确保激光束能精确地沿着预设的焊缝轨迹进行扫描,对位精度可达微米级。

2.实时焦点追踪:由于芯片可能存在微小的翘曲或厚度不均,在焊接过程中,激光焦点与工件表面的相对位置可能发生变化。采用同轴实时测距或共焦电容传感等焦点追踪技术,动态调整Z轴高度,能确保激光能量始终稳定地作用于工件表面,避免因离焦导致的能量密度下降或焊穿。

三、材料与界面设计:为精密焊接奠定基础

焊接的本质是材料的连接,材料本身的特性是精度的内在决定因素。

1.材料选择与吸收特性匹配:优先选择对特定激光波长吸收率高的聚合物,如许多微流控芯片常用的PMMA、COC、PC等对近红外激光有较好的吸收。对于透明或高反射材料,可通过在接合界面添加对激光有特异吸收的中间层(如染料掺杂的吸收层),实现选择性焊接。该中间层吸收能量熔化,并通过热传导使上下两层基材熔合,而芯片本体几乎不受热影响。

2.接头设计优化:精密的接头设计能引导熔融材料的流动和成型。例如,设计微小的筋状或楔形结构作为焊接区,既能增加焊接强度,又能通过结构限制熔融聚合物的流动范围,防止其流入微通道造成堵塞。这种设计将焊接过程约束在特定区域内,极大地提升了成形的可控性和精度。

四、过程监控与闭环控制:从“经验化”到“智能化”

最高级别的精度保障来自于实时反馈与自适应控制。

1.多信号实时监测:在焊接过程中,集成多种传感器,如同轴红外测温仪监测熔池温度,光电探测器监测等离子体发光信号,或声学传感器监测焊接产生的声波。这些信号的变化直接反映了焊接质量的稳定性,如出现过烧、未焊透等缺陷,信号特征会发生显著变化。

2.闭环反馈控制:将监测到的信号与预设的理想工艺窗口进行比对。一旦信号超出阈值,控制系统能实时、自动地调整激光功率、扫描速度或脉冲频率等参数,及时纠正偏差,实现自适应焊接。这使得焊接过程能够自我优化和补偿,即使在有轻微外界干扰的情况下,也能持续输出高精度的焊接结果。

结论

提升微流控芯片激光焊接的精度是一个系统工程,它并非依赖于单一技术的突破,而是热源控制、运动定位、材料科学和智能控制四大技术领域深度融合的成果。通过将激光从一把“加热枪”升级为一柄由智能系统操控的“显微手术刀”,我们才能在微观尺度上实现可靠、无损、高效的芯片封装,从而推动微流控技术在生物医学、化学分析和精准医疗等领域的更广泛应用。

未来,随着人工智能算法的引入,激光焊接工艺的优化将更加自动化和智能化,为实现微流控芯片的大规模、超高精度制造提供终极解决方案。

上一篇:ABS与PP激光焊接的经济性比较

下一篇:如何解决塑料激光焊接中的气泡问题

推荐新闻

-

小型激光切割机行业应用案例

小型激光切割机作为一种高效、精密的加工工具,近年来在多个行业中得到了广泛应用。它利用高能量...

2025-10-06 -

在线流水线CCD视觉激光打标机:技术参数与选型指南

在工业自动化飞速发展的今天,在线流水线CCD视觉激光打标机已成为现代智能工厂不可或缺的加工设...

2025-10-09 -

电子连接器行业CCD视觉打标精度提升方案

一根Pin针弯曲0.015mm,肉眼难辨,传统2D视觉系统也难以察觉,却导致整批连接器焊接不良,最终赔...

2025-09-23 -

指纹芯片硅晶圆热损伤:热影响区HAZ降低芯片电性能

在智能设备日益普及的今天,指纹识别芯片作为核心的生物识别组件,广泛应用于手机、门禁、金融支...

2025-09-16 -

精密激光切割材料选择解决方案

精密激光切割是一种高精度、高效率的加工技术,广泛应用于航空航天、医疗器械、电子元件和汽车制...

2025-10-06 -

激光切割实操性能评测报告

激光切割设备实操性能评测报告报告编号:LC-EVAL-2025-101全面评估特定型号激光切割机在实际生产...

2025-10-06 -

小型精密激光切割机解决方案指南

小型精密激光切割机是一种高效、高精度的加工设备,利用激光束对材料进行精细切割、雕刻或打标。...

2025-10-06 -

激光切割机常见问题解析

激光切割机作为现代制造业的“神兵利器”,以其高精度、高效率的特性广泛应用于金属及非金属材料...

2025-10-06